変ニ長調~ヴェルクマイスターで24調・第2回

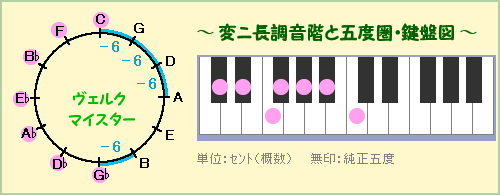

ヴェルクマイスターで24調シリーズ(詳細)第2回は、調号がフラット5つの変ニ長調です。

書法の異なる2曲を弾いてみました。

まずは右手旋律+左手分散和音の伴奏…というスタイルの曲。

◆ロバート・D・ヴァンドール/プレリュード 第16番 変ニ長調 (転調:平行調の変ロ短調)

一方こちらは和音中心の曲。

◆グルリット/「賛歌」Op.201-21 (転調:属調の変イ長調)

ヴェルクマイスターの変ニ長調は、五度が純正な一方、長三度がバカ広いピタゴラス音階になります。いわゆる音律の裏ですね。

どちらの曲も臨時記号はごくわずかしか使われてないため、ほぼピタゴラス律で鳴っていると思って下さい。

ヴァンドールのプレリュードは澄んだ響きが美しく、旋律も伸びやかに聴こえて、弾いていても気持ちが良かったです。

中間部で右手に和音が出る箇所(ココが山場なんですが…)に、長三度の狂いが目立つのが残念とはいえ、全体的にはハマリだと思いました。

試しに使わない五度にウルフを置いたピタゴラス律で弾いてみると、楽器の響き全体がさらに良くなり、もっと気持ちが良かったです(笑)。

「ヴェルクマイスターで24調」企画でなければ、この曲はピタゴラス律で録音してYoutubeにアップしたでしょうね。

不等分律の裏やピタゴラス律が「旋律的な曲に向いている」というのは、事実だと思います。

伴奏に相当する部分も、同時打鍵をできるだけ避けた分散和音のような形にすれば、欠点である長三度の大きなズレが比較的目立たず、純正五度の多さがそれを補って余りあるので、どちらも合っていない平均律より響きのクオリティが上がる印象です。

一方、グルリット「賛歌」は、ちょっと微妙でした。

この曲は主題と2つの変奏になっていますが、四声コラール様式の主題と和音に波線アルペジオ記号がついている第二変奏は、「うむむ、三度ハズレてる…うなりも酷い…」と、眉(耳か?)をしかめながら弾いていました。

右手が分散和音になる第一変奏は、割と良いですけど。

しかしここで気をつけたいのは、グルリット(1820-1901)はその活躍年代からして何らかの不等分律を使っていた可能性が高いという点です。

ヴェルクマイスターでなかったとしても、よほど変わった不等分律でない限り、変ニ長調は「裏」となり、和音をガンガン弾いたら汚く聴こえるはず。

実はこの曲、和音メインの主題と第二変奏が「p」で、分散音型の第一変奏だけが「mf」なんですよ。

この強弱指定は、不等分律の事情を考えれば十分納得できます。

ピアノは弱音ほど音がボンヤリするため、音程の欠点がかなりごまかせるんですね。

もし逆の指定だったら、もっと酷いことになっていたはずです。

それでも変ニ長調はちょっとヘンな響き…なのは、これが不等分律の調性感!とプラスに捉えるべきなんでしょう。

(日常的な昼に対して)夜、異世界といったイメージで弾くのは悪くありません。

こういうところは平均律よりずっと感性が磨かれると思います。

なお「賛歌」を、電子ピアノのフォルテピアノ音で録音したのがこちらです。

現代ピアノの音では、全体的に中低音でモゴモゴしている曲が、クッキリ聴こえてハッとしますね。

おそらくこのような音が、作曲時のグルリットのピアノに近かったのではないでしょうか?

そして不等分律の調性感も、こちらの方が良く分かります。

書法の異なる2曲を弾いてみました。

まずは右手旋律+左手分散和音の伴奏…というスタイルの曲。

◆ロバート・D・ヴァンドール/プレリュード 第16番 変ニ長調 (転調:平行調の変ロ短調)

一方こちらは和音中心の曲。

◆グルリット/「賛歌」Op.201-21 (転調:属調の変イ長調)

ヴェルクマイスターの変ニ長調は、五度が純正な一方、長三度がバカ広いピタゴラス音階になります。いわゆる音律の裏ですね。

どちらの曲も臨時記号はごくわずかしか使われてないため、ほぼピタゴラス律で鳴っていると思って下さい。

ヴァンドールのプレリュードは澄んだ響きが美しく、旋律も伸びやかに聴こえて、弾いていても気持ちが良かったです。

中間部で右手に和音が出る箇所(ココが山場なんですが…)に、長三度の狂いが目立つのが残念とはいえ、全体的にはハマリだと思いました。

試しに使わない五度にウルフを置いたピタゴラス律で弾いてみると、楽器の響き全体がさらに良くなり、もっと気持ちが良かったです(笑)。

「ヴェルクマイスターで24調」企画でなければ、この曲はピタゴラス律で録音してYoutubeにアップしたでしょうね。

不等分律の裏やピタゴラス律が「旋律的な曲に向いている」というのは、事実だと思います。

伴奏に相当する部分も、同時打鍵をできるだけ避けた分散和音のような形にすれば、欠点である長三度の大きなズレが比較的目立たず、純正五度の多さがそれを補って余りあるので、どちらも合っていない平均律より響きのクオリティが上がる印象です。

一方、グルリット「賛歌」は、ちょっと微妙でした。

この曲は主題と2つの変奏になっていますが、四声コラール様式の主題と和音に波線アルペジオ記号がついている第二変奏は、「うむむ、三度ハズレてる…うなりも酷い…」と、眉(耳か?)をしかめながら弾いていました。

右手が分散和音になる第一変奏は、割と良いですけど。

しかしここで気をつけたいのは、グルリット(1820-1901)はその活躍年代からして何らかの不等分律を使っていた可能性が高いという点です。

ヴェルクマイスターでなかったとしても、よほど変わった不等分律でない限り、変ニ長調は「裏」となり、和音をガンガン弾いたら汚く聴こえるはず。

実はこの曲、和音メインの主題と第二変奏が「p」で、分散音型の第一変奏だけが「mf」なんですよ。

この強弱指定は、不等分律の事情を考えれば十分納得できます。

ピアノは弱音ほど音がボンヤリするため、音程の欠点がかなりごまかせるんですね。

もし逆の指定だったら、もっと酷いことになっていたはずです。

それでも変ニ長調はちょっとヘンな響き…なのは、これが不等分律の調性感!とプラスに捉えるべきなんでしょう。

(日常的な昼に対して)夜、異世界といったイメージで弾くのは悪くありません。

こういうところは平均律よりずっと感性が磨かれると思います。

なお「賛歌」を、電子ピアノのフォルテピアノ音で録音したのがこちらです。

現代ピアノの音では、全体的に中低音でモゴモゴしている曲が、クッキリ聴こえてハッとしますね。

おそらくこのような音が、作曲時のグルリットのピアノに近かったのではないでしょうか?

そして不等分律の調性感も、こちらの方が良く分かります。

PR

♪この記事にコメントする♪

最新記事♪

カテゴリー♪

スポンサードリンク

ブログ内検索

最新コメント♪

スポンサードリンク

中の人より

管理人名:REIKO

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません