ピタゴラス律の副産物

ピタゴラス律は五度が純正な音律で、長三度や短三度の音程については考慮していません。

実際、12ずつある長・短三度の多くは純正から大きく外れています。

(長三度は広く、短三度は狭い)

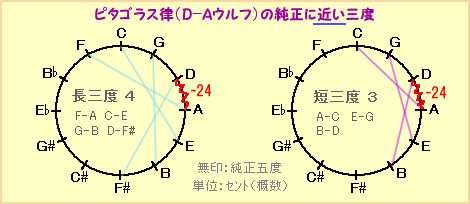

しかし音律内に一箇所できる狭い五度(ウルフ)のおかげ?で、ほぼ純正に近い長・短三度がいくつかできることは、見逃せない利点です。

これらの長・短三度は、狭い五度を挟んだ二音で生じるので、例えばウルフをD-Aに置くと、以下のようなほぼ純正三度ができます。

ウルフが「純正-22セント」ならピッタリ純正なんですが・・・惜しいですけど、三度での2セントの狂いは「ほぼ合ってる」と考えていいので、これらの音程は十分美しく使えます。

つまりミーントーンの広いウルフは、それをまたいだ2音(特に長三度)が大きく狂う困りモノなのに、ピタゴラス律のウルフはまたぐと御利益があるんですね!

これはピタゴラス・コンマ(約24セント)とシントニック・コンマ(約22セント)の値が、ごく近いことで生じた単なる偶然ですが、ピタゴラス律は「ウルフをまたげる」ために、意外と多くの曲で破綻せずにすむのです。

ウルフそのものを踏みさえしなければ、一応は完奏できるということ。

(ミーントーンの場合は、いくらウルフの位置を動かしても、ちょっと大胆な転調があるだけで、すぐに不具合が出てしまう)

ウルフをD-Aに置いたピタゴラス律で、ブルクミュラー25練習曲の「舟歌」(変イ長調)を演奏してみました。

♭4つの調ですが、8小節目にCEG(ハ長調のドミソ)和音が出ます・・・C-Eはウルフを挟んだ「ほぼ純正長三度」、C-Gはもちろん純正五度なので、とても澄んだ美しい響きです。

旋律が伸び伸びと美しいピタゴラス律の特徴が、この演奏でも良く分かると思います。

しかし楽譜に赤丸印を付けたA音がちょっと低いです ── ギリギリでしょうか。

このD-Aウルフ・ピタゴラス律では、12音の中でA音が相対的に最も低い音になり、近場の音との関係によっては、許せない音程として聴こえることがあります。

ウルフを踏まなくても、不具合が出る可能性があるわけですね。

音階内にA音を含む調の旋律内では、低すぎて微妙または不可になることが多いです。

なお♭4つの変イ長調・ヘ短調は、D-Aウルフ・ピタゴラス律との相性抜群なので、好きなピアノ曲があったら試してみる価値大です。

途中で調号が変わったり、よほど大胆な転調が無ければ、かなりの確率で完奏できるはず。

純正から離れた長・短三度も、純正五度(転回した四度も純正になる)の美しい響きがカバーしてくれるので、平均律とは違った響きが楽しめると思います。

実際、12ずつある長・短三度の多くは純正から大きく外れています。

(長三度は広く、短三度は狭い)

しかし音律内に一箇所できる狭い五度(ウルフ)のおかげ?で、ほぼ純正に近い長・短三度がいくつかできることは、見逃せない利点です。

これらの長・短三度は、狭い五度を挟んだ二音で生じるので、例えばウルフをD-Aに置くと、以下のようなほぼ純正三度ができます。

ウルフが「純正-22セント」ならピッタリ純正なんですが・・・惜しいですけど、三度での2セントの狂いは「ほぼ合ってる」と考えていいので、これらの音程は十分美しく使えます。

つまりミーントーンの広いウルフは、それをまたいだ2音(特に長三度)が大きく狂う困りモノなのに、ピタゴラス律のウルフはまたぐと御利益があるんですね!

これはピタゴラス・コンマ(約24セント)とシントニック・コンマ(約22セント)の値が、ごく近いことで生じた単なる偶然ですが、ピタゴラス律は「ウルフをまたげる」ために、意外と多くの曲で破綻せずにすむのです。

ウルフそのものを踏みさえしなければ、一応は完奏できるということ。

(ミーントーンの場合は、いくらウルフの位置を動かしても、ちょっと大胆な転調があるだけで、すぐに不具合が出てしまう)

ウルフをD-Aに置いたピタゴラス律で、ブルクミュラー25練習曲の「舟歌」(変イ長調)を演奏してみました。

♭4つの調ですが、8小節目にCEG(ハ長調のドミソ)和音が出ます・・・C-Eはウルフを挟んだ「ほぼ純正長三度」、C-Gはもちろん純正五度なので、とても澄んだ美しい響きです。

旋律が伸び伸びと美しいピタゴラス律の特徴が、この演奏でも良く分かると思います。

しかし楽譜に赤丸印を付けたA音がちょっと低いです ── ギリギリでしょうか。

このD-Aウルフ・ピタゴラス律では、12音の中でA音が相対的に最も低い音になり、近場の音との関係によっては、許せない音程として聴こえることがあります。

ウルフを踏まなくても、不具合が出る可能性があるわけですね。

音階内にA音を含む調の旋律内では、低すぎて微妙または不可になることが多いです。

なお♭4つの変イ長調・ヘ短調は、D-Aウルフ・ピタゴラス律との相性抜群なので、好きなピアノ曲があったら試してみる価値大です。

途中で調号が変わったり、よほど大胆な転調が無ければ、かなりの確率で完奏できるはず。

純正から離れた長・短三度も、純正五度(転回した四度も純正になる)の美しい響きがカバーしてくれるので、平均律とは違った響きが楽しめると思います。

PR

ピタゴラス律でピアノ曲

D-Aにウルフを置いたピタゴラス律で演奏した、ショパンの「小犬のワルツ」 変ニ長調(作品64-1)です。

記事のBGMにどうぞ↓↓↓

最近は、古典調律にスケール変更できるデジタルピアノが多く出回っています。

プリセットの中には大抵「ピタゴラス律」も入っていますね。

この音律が音楽史上、鍵盤楽器に常用されたことはなかったと思いますが、上の「小犬のワルツ」のように、十分使ってみる価値がある(そして実際「意外と使える!」)ので説明します。

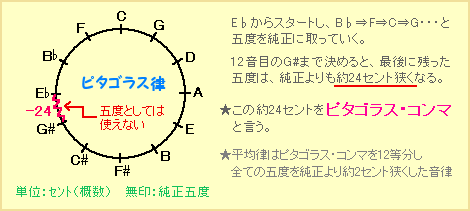

五度を純正に取っていく音律をピタゴラス律と言います。

最初の音から順に、その五度上、そのまた五度上・・・と純正に音を決めていき、12音揃ったところで(これ以上続けると1オクターブに鍵盤が13以上必要なため)打ち切ります。

音高がどんどん高くなるので、実際には適宜オクターブ下げる・・・を行って律を割り出すと、最後に残った五度だけが純正よりも約24セント(平均律半音=100セント)狭くなります。これが「ピタゴラス律のウルフ」です。

普通は、調号の少ない調であまり使わない位置にウルフが来るようにするので、下記の五度圏図で表すことが多いようです。↓↓↓

デジタルピアノでピタゴラス律にすると、初期状態ではG#-E♭にウルフが来る・・・と思いますが、メーカーによって違うかもしれないので、実際に弾いて確かめてみてください。

五度としては使い物にならない狭さなので、聞けばどなたにも分かります。

その状態で、古典派のハ長調の曲(例えばクレメンティのソナチネやモーツァルトのソナタなど)を弾くと、ウルフにはひっかからなくても、和音が汚いとか旋律が音痴だなど、あまり結果が良くないはずです。

ピタゴラス律は多くの長・短三度が、平均律よりもさらに純正から隔たっているからです。

しかしここでちょっと工夫すると、事情が違ってくるんですね・・・

まず「基音変更機能」を使って、ウルフの位置をD-Aに動かします。

★初期状態の「基音C」でウルフがG#-E♭なら、基音「F#」にすれば、D-Aにウルフが移動するはず ── 良く分からなかったら、D-Aを弾いてウルフになるまで設定し直す!(笑)

これで19世紀以降の調号の多い曲(目安として、#か♭が4つ以上)を弾いてみてください。

「これはいいじゃん♪」な曲が結構見つかると思います。

何故そうなるかの種明かしは横に置いておいて(笑)、とりあえずこのD-Aウルフ・ピタゴラス律で良好に演奏できる曲のほんの一部をあげると──

「乙女の祈り」「銀波」「亜麻色の髪の乙女」「ゴリウォグのケークウォーク」「月の光」「楽興の時第三番」「英雄ポロネーズ」「別れの曲」「幻想即興曲」「華麗なる大円舞曲」「黒鍵のエチュード」etc.etc.....

ものすごくベタな人気曲オンパレードじゃないですか・・・(^ ^;)

ピアノに使った場合、ピタゴラス律は明るく透明感のある響きで、伸び伸びした旋律と分散和音の美しさが特徴です。

多くの三度が平均律よりも、長三度は広く&短三度は狭くなるので、長調と短調のコントラストもはっきり出ます。

上掲の「小犬のワルツ」も、ピタゴラス律の明るく粒立ちの良い響きが曲のイメージとピッタリだと思いますが、いかがでしょうか?

記事のBGMにどうぞ↓↓↓

最近は、古典調律にスケール変更できるデジタルピアノが多く出回っています。

プリセットの中には大抵「ピタゴラス律」も入っていますね。

この音律が音楽史上、鍵盤楽器に常用されたことはなかったと思いますが、上の「小犬のワルツ」のように、十分使ってみる価値がある(そして実際「意外と使える!」)ので説明します。

五度を純正に取っていく音律をピタゴラス律と言います。

最初の音から順に、その五度上、そのまた五度上・・・と純正に音を決めていき、12音揃ったところで(これ以上続けると1オクターブに鍵盤が13以上必要なため)打ち切ります。

音高がどんどん高くなるので、実際には適宜オクターブ下げる・・・を行って律を割り出すと、最後に残った五度だけが純正よりも約24セント(平均律半音=100セント)狭くなります。これが「ピタゴラス律のウルフ」です。

普通は、調号の少ない調であまり使わない位置にウルフが来るようにするので、下記の五度圏図で表すことが多いようです。↓↓↓

デジタルピアノでピタゴラス律にすると、初期状態ではG#-E♭にウルフが来る・・・と思いますが、メーカーによって違うかもしれないので、実際に弾いて確かめてみてください。

五度としては使い物にならない狭さなので、聞けばどなたにも分かります。

その状態で、古典派のハ長調の曲(例えばクレメンティのソナチネやモーツァルトのソナタなど)を弾くと、ウルフにはひっかからなくても、和音が汚いとか旋律が音痴だなど、あまり結果が良くないはずです。

ピタゴラス律は多くの長・短三度が、平均律よりもさらに純正から隔たっているからです。

しかしここでちょっと工夫すると、事情が違ってくるんですね・・・

まず「基音変更機能」を使って、ウルフの位置をD-Aに動かします。

★初期状態の「基音C」でウルフがG#-E♭なら、基音「F#」にすれば、D-Aにウルフが移動するはず ── 良く分からなかったら、D-Aを弾いてウルフになるまで設定し直す!(笑)

これで19世紀以降の調号の多い曲(目安として、#か♭が4つ以上)を弾いてみてください。

「これはいいじゃん♪」な曲が結構見つかると思います。

何故そうなるかの種明かしは横に置いておいて(笑)、とりあえずこのD-Aウルフ・ピタゴラス律で良好に演奏できる曲のほんの一部をあげると──

「乙女の祈り」「銀波」「亜麻色の髪の乙女」「ゴリウォグのケークウォーク」「月の光」「楽興の時第三番」「英雄ポロネーズ」「別れの曲」「幻想即興曲」「華麗なる大円舞曲」「黒鍵のエチュード」etc.etc.....

ものすごくベタな人気曲オンパレードじゃないですか・・・(^ ^;)

ピアノに使った場合、ピタゴラス律は明るく透明感のある響きで、伸び伸びした旋律と分散和音の美しさが特徴です。

多くの三度が平均律よりも、長三度は広く&短三度は狭くなるので、長調と短調のコントラストもはっきり出ます。

上掲の「小犬のワルツ」も、ピタゴラス律の明るく粒立ちの良い響きが曲のイメージとピッタリだと思いますが、いかがでしょうか?

バッハと音律~まとめ

イギリス組曲の中でも人気の第三番ト短調プレリュードを、ウルフ四分割♭型の音律で鳴らしてみました。

この曲があるから「第三番が好き」という方も多いんじゃないでしょうか。

記事のBGMにどうぞ。↓↓↓

バッハのチェンバロ曲と音律については、とっかかりとして、調号が♭1つの「イタリア協奏曲」と「半音階的幻想曲とフーガ」を、最小限修正したミーントーンで鳴らしてみよう&上手くいくかな・・・というところから始めました。

前のブログですが、以下に楽譜付き音源をアップしています。

♪イタリア協奏曲第一楽章(ピアノ版)・第三楽章(チェンバロ版)

♪半音階的幻想曲とフーガ(ピアノ版)

いずれもC#-G#-E♭-B♭でウルフを三分割しています。

(つまり通常のミーントーンから2音のみ修正)

続くト長調(一部の変奏でト短調)の「ゴルトベルク変奏曲」では必要に迫られて?ウルフを四分割し、その音律を組曲にも試してみました。

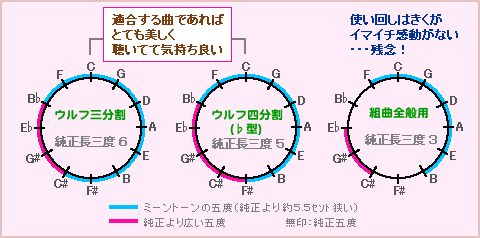

組曲には色々な調性のものがあるので、ウルフを分割する位置を変えた♭型と#型も考えましたが、♭型は適合曲が多い一方、#型はあまり良い結果が得られませんでした。

(バッハが調性によっていくつかの音律を使い分けていたかも?という予想は、ここではずれたことになります)

そこで組曲全般をカバーできるように、ミーントーンの五度を一部純正五度に置き換えた、修正ミーントーンと言うよりは不等分律に近い音律を考えました。

これは組曲だけでなく、「インヴェンションとシンフォニア」や7曲あるトッカータも、調性感重視で行くなら使えるかな・・・の音律です。

このように、ミーントーンから始めて少しずつ音律を均していくと、その音律一つでカバーできる曲が増えて「便利」になる一方、純正音程による美しい響きは後退していきます。↓↓↓

上図の「組曲全般用」は、ヘ長調とハ長調の間を行ったり来たりするような曲であれば割と良いですが、それ以外だと純正長三度の御利益?が減るためか、何となく平凡な聴こえ方になってしまいます。

(例えば上掲のト短調プレリュードは、「組曲全般用」よりも「ウルフ四分割♭型」の方が和音が美しく溶け合って、耳に心地良い)

打ち込みやってると良く分かるんですが、聴きながらキモチ良かったのはウルフ四分割までなんですよ。(笑)

さらに均した「ヴァロッティ」や、「平均律クラヴィーア曲集」向けの音律になると、極端な不良音程が出ることはないという消極的利点だけで、音律が音楽に対してプラスに貢献する要素はほとんど感じられませんでした。

何にでも使える音律って、誰でも着れるフリーサイズのTシャツと同じで、絶対に「ステキ!似合う~~♪」にはならないんですね。

おそらくバッハはかなり初期の段階から、少なくとも「組曲全般用」程度かそれ以上に均した音律でチェンバロ曲を作曲していたと思われます。

これが意味しているのは ─── 彼は純正音程の美しさに依存せずとも聴くに堪える音楽を追求していた ─── ではないでしょうか。

バッハが平均律のピアノでも良く演奏され、音楽的にも高く評価されているのは、音律や楽器の響き云々という次元を超えたところで、作品の本質的な部分が成立しているからだと思います。

少々ヘンな?音律で演奏されても、ビクともしない・・・それがバッハなんでしょうね。

この曲があるから「第三番が好き」という方も多いんじゃないでしょうか。

記事のBGMにどうぞ。↓↓↓

バッハのチェンバロ曲と音律については、とっかかりとして、調号が♭1つの「イタリア協奏曲」と「半音階的幻想曲とフーガ」を、最小限修正したミーントーンで鳴らしてみよう&上手くいくかな・・・というところから始めました。

前のブログですが、以下に楽譜付き音源をアップしています。

♪イタリア協奏曲第一楽章(ピアノ版)・第三楽章(チェンバロ版)

♪半音階的幻想曲とフーガ(ピアノ版)

いずれもC#-G#-E♭-B♭でウルフを三分割しています。

(つまり通常のミーントーンから2音のみ修正)

続くト長調(一部の変奏でト短調)の「ゴルトベルク変奏曲」では必要に迫られて?ウルフを四分割し、その音律を組曲にも試してみました。

組曲には色々な調性のものがあるので、ウルフを分割する位置を変えた♭型と#型も考えましたが、♭型は適合曲が多い一方、#型はあまり良い結果が得られませんでした。

(バッハが調性によっていくつかの音律を使い分けていたかも?という予想は、ここではずれたことになります)

そこで組曲全般をカバーできるように、ミーントーンの五度を一部純正五度に置き換えた、修正ミーントーンと言うよりは不等分律に近い音律を考えました。

これは組曲だけでなく、「インヴェンションとシンフォニア」や7曲あるトッカータも、調性感重視で行くなら使えるかな・・・の音律です。

このように、ミーントーンから始めて少しずつ音律を均していくと、その音律一つでカバーできる曲が増えて「便利」になる一方、純正音程による美しい響きは後退していきます。↓↓↓

上図の「組曲全般用」は、ヘ長調とハ長調の間を行ったり来たりするような曲であれば割と良いですが、それ以外だと純正長三度の御利益?が減るためか、何となく平凡な聴こえ方になってしまいます。

(例えば上掲のト短調プレリュードは、「組曲全般用」よりも「ウルフ四分割♭型」の方が和音が美しく溶け合って、耳に心地良い)

打ち込みやってると良く分かるんですが、聴きながらキモチ良かったのはウルフ四分割までなんですよ。(笑)

さらに均した「ヴァロッティ」や、「平均律クラヴィーア曲集」向けの音律になると、極端な不良音程が出ることはないという消極的利点だけで、音律が音楽に対してプラスに貢献する要素はほとんど感じられませんでした。

何にでも使える音律って、誰でも着れるフリーサイズのTシャツと同じで、絶対に「ステキ!似合う~~♪」にはならないんですね。

おそらくバッハはかなり初期の段階から、少なくとも「組曲全般用」程度かそれ以上に均した音律でチェンバロ曲を作曲していたと思われます。

これが意味しているのは ─── 彼は純正音程の美しさに依存せずとも聴くに堪える音楽を追求していた ─── ではないでしょうか。

バッハが平均律のピアノでも良く演奏され、音楽的にも高く評価されているのは、音律や楽器の響き云々という次元を超えたところで、作品の本質的な部分が成立しているからだと思います。

少々ヘンな?音律で演奏されても、ビクともしない・・・それがバッハなんでしょうね。

最新記事♪

カテゴリー♪

スポンサードリンク

ブログ内検索

最新コメント♪

スポンサードリンク

中の人より

管理人名:REIKO

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません