まだまだこんな音律も

平均律クラヴィーア曲集第一巻・嬰ハ長調プレリュード~音律は後述の1/8P.C.配分↓↓↓

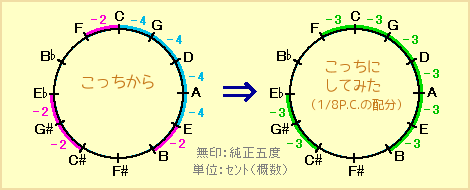

前回使った音律は12の五度のうち、4つが純正より4セント・別の4つが2セント狭く調整されています。

これをもう少しスッキリさせて、次のような音律にすることもできます。↓↓↓

現在この1/8ピタゴラス・コンマ(以下P.C.)を使う音律は、色々な配置が考えられていますが、主として20世紀の産物と思われるので、もしバッハが経験的にであれこのような調律を行っていたなら、弟子をして「誰にもできぬような~」と言わしめるに十分でしょう。

(当時は電子チューナーなど無かったので、耳を頼りに純正よりも2~4セントほど狭い五度を八箇所くらいにバラまいていたとも考えられる)

しかし1/8P.C.配分と12平均律との違いはごくわずかで、曲を聴いて区別できるか私は自信ありませんね。

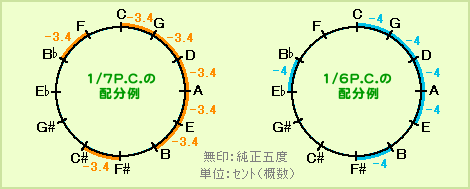

ここまで細かくしなくても、1/7P.C.(約3.4セント)や1/6P.C.(約4セント)でも、狭い五度の配置しだいで「平均律クラヴィーア曲集」向きの音律が色々作れます。

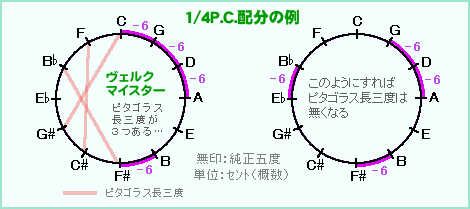

調号の少ない調を優先し、かつピタゴラス長三度(純正五度が4つ並ぶ)ができないように考えると、例えば↓↓↓

ヴェルクマイスター(第一技法第三番)が想定されていたという説もありますが、同じ1/4P.C.配分でも配置を変えればピタゴラス長三度を避けることができます。

純正より6セント狭い五度は、不具合を起こさないギリギリの線なので、狭く調整する五度の数をできるだけ少なくするなら、1/4P.C.の配置になるでしょう。

純正音程が多ければ楽器の響きが良くなるので、これは一利ある選択と言えます。

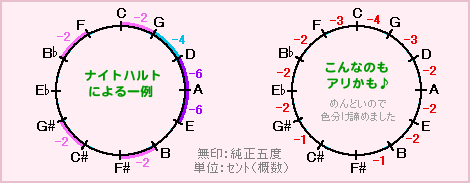

もちろんP.C.を「等分」するキマリは無いので、こんなのもアリでしょうね。↓↓↓

ただこの種の複雑な構成の音律が、単純なものと比べてどれほど利点があるのか、疑問ではあります。

「平均律クラヴィーア曲集」は(一巻の方は特に)ピカルディ終止が多く(ロ短調でロ長調終わり・嬰へ短調で嬰ヘ長調終わりなど)、音律的にアンマリな書き方が目立ちます。

かなり均した不等分律の「調性感」とやらはわずかで、ならばいっそ12平均律で演奏するのも一つの見識では?と思うほど。

途中で調律替えでもしない限り、一つの音律ではどの曲も「そこそこの」鳴り方しかしないので、そういう意味ではとても残念な曲集です。

音律のテスト用としては大変重宝していますが・・・

(この曲集が書かれた最大の目的は、結局それなんじゃないですかねえ????)

前回使った音律は12の五度のうち、4つが純正より4セント・別の4つが2セント狭く調整されています。

これをもう少しスッキリさせて、次のような音律にすることもできます。↓↓↓

現在この1/8ピタゴラス・コンマ(以下P.C.)を使う音律は、色々な配置が考えられていますが、主として20世紀の産物と思われるので、もしバッハが経験的にであれこのような調律を行っていたなら、弟子をして「誰にもできぬような~」と言わしめるに十分でしょう。

(当時は電子チューナーなど無かったので、耳を頼りに純正よりも2~4セントほど狭い五度を八箇所くらいにバラまいていたとも考えられる)

しかし1/8P.C.配分と12平均律との違いはごくわずかで、曲を聴いて区別できるか私は自信ありませんね。

ここまで細かくしなくても、1/7P.C.(約3.4セント)や1/6P.C.(約4セント)でも、狭い五度の配置しだいで「平均律クラヴィーア曲集」向きの音律が色々作れます。

調号の少ない調を優先し、かつピタゴラス長三度(純正五度が4つ並ぶ)ができないように考えると、例えば↓↓↓

ヴェルクマイスター(第一技法第三番)が想定されていたという説もありますが、同じ1/4P.C.配分でも配置を変えればピタゴラス長三度を避けることができます。

純正より6セント狭い五度は、不具合を起こさないギリギリの線なので、狭く調整する五度の数をできるだけ少なくするなら、1/4P.C.の配置になるでしょう。

純正音程が多ければ楽器の響きが良くなるので、これは一利ある選択と言えます。

もちろんP.C.を「等分」するキマリは無いので、こんなのもアリでしょうね。↓↓↓

ただこの種の複雑な構成の音律が、単純なものと比べてどれほど利点があるのか、疑問ではあります。

「平均律クラヴィーア曲集」は(一巻の方は特に)ピカルディ終止が多く(ロ短調でロ長調終わり・嬰へ短調で嬰ヘ長調終わりなど)、音律的にアンマリな書き方が目立ちます。

かなり均した不等分律の「調性感」とやらはわずかで、ならばいっそ12平均律で演奏するのも一つの見識では?と思うほど。

途中で調律替えでもしない限り、一つの音律ではどの曲も「そこそこの」鳴り方しかしないので、そういう意味ではとても残念な曲集です。

音律のテスト用としては大変重宝していますが・・・

(この曲集が書かれた最大の目的は、結局それなんじゃないですかねえ????)

PR

この音律でどう?「平均律クラヴィーア曲集」

私なりに考えた「平均律クラヴィーア曲集」用の音律で、前回ヴァロッティで鳴らしたのと同じ第一巻24番プレリュード(ロ短調)を試してみました。↓↓↓

ヴァロッティでの問題点は、例えばこういう箇所で突然鳴る、ピタゴラス長三度(純正五度を4つ重ねてできる、広すぎる長三度)です。↓↓↓

#が二しかつかないロ短調ですが、こちらで説明しているように、古典調律にとって苦手な音程が頻出します。

しかも最後はロ長調でピカルディ終止・・・ヴァロッティではB-D#もピタゴラス長三度なので、(転回した短六度も)大きくうなりが出てしまいます。

24の長短調全てを扱うこの曲集では、ヴァロッティの広い長三度(純正五度が並んでいる、いわゆる「裏」)領域もフルに使うので、やはりもう少し ─── というか気持ちだけでも(笑)何とかしたいところです。

そこで、このように考えてみたんですね。↓↓↓

これで最悪の長三度でも、ピタゴラスのそれより4セント改善されました。

ごくわずかの違いですが、それでもヴァロッティの時はつんざくように鳴っていたF#-A#(B♭)やC#-E#(F)の和音が、少しおとなしくなっています。

ピタゴラス長三度を軽減するための合計-4セントの配置は、他にも色々考えられますが、不必要にデコボコさせず、またここまでの流れ?で五度圏のDとG#を結んだ斜めの線で対称となるように考えました。

ヴァロッティもこのD-G#線対称タイプの音律です。

ヴァロッティがチェンバロ界で広く使われるようになったのは、実際「それなりに良い結果」が得られているからなんでしょう。

(いくら電子チューナーのプリセットに採用されても、合わない曲が多いのではこんなに普及しないはず)

そして現在チェンバロで弾かれる曲は、他を圧倒してバッハが多い・・・つまりヴァロッティは「バッハと相性が良い」に違いなく、これは私も今まで調べてきてそう思います。

(逆にスカルラッティでは、ヴァロッティだと#系の曲が苦しく、クープランやラモーはそこまで均さずとも良さそうに感じる)

「平均律クラヴィーア曲集」の音律が、バッハの普段使い?の音律からもう少し均したものだったとすれば、それをD-G#対称配置で考えてみるのは、一理あることだと思います。

ヴァロッティでの問題点は、例えばこういう箇所で突然鳴る、ピタゴラス長三度(純正五度を4つ重ねてできる、広すぎる長三度)です。↓↓↓

#が二しかつかないロ短調ですが、こちらで説明しているように、古典調律にとって苦手な音程が頻出します。

しかも最後はロ長調でピカルディ終止・・・ヴァロッティではB-D#もピタゴラス長三度なので、(転回した短六度も)大きくうなりが出てしまいます。

24の長短調全てを扱うこの曲集では、ヴァロッティの広い長三度(純正五度が並んでいる、いわゆる「裏」)領域もフルに使うので、やはりもう少し ─── というか気持ちだけでも(笑)何とかしたいところです。

そこで、このように考えてみたんですね。↓↓↓

これで最悪の長三度でも、ピタゴラスのそれより4セント改善されました。

ごくわずかの違いですが、それでもヴァロッティの時はつんざくように鳴っていたF#-A#(B♭)やC#-E#(F)の和音が、少しおとなしくなっています。

ピタゴラス長三度を軽減するための合計-4セントの配置は、他にも色々考えられますが、不必要にデコボコさせず、またここまでの流れ?で五度圏のDとG#を結んだ斜めの線で対称となるように考えました。

ヴァロッティもこのD-G#線対称タイプの音律です。

ヴァロッティがチェンバロ界で広く使われるようになったのは、実際「それなりに良い結果」が得られているからなんでしょう。

(いくら電子チューナーのプリセットに採用されても、合わない曲が多いのではこんなに普及しないはず)

そして現在チェンバロで弾かれる曲は、他を圧倒してバッハが多い・・・つまりヴァロッティは「バッハと相性が良い」に違いなく、これは私も今まで調べてきてそう思います。

(逆にスカルラッティでは、ヴァロッティだと#系の曲が苦しく、クープランやラモーはそこまで均さずとも良さそうに感じる)

「平均律クラヴィーア曲集」の音律が、バッハの普段使い?の音律からもう少し均したものだったとすれば、それをD-G#対称配置で考えてみるのは、一理あることだと思います。

「平均律クラヴィーア曲集」音律の謎

平均律クラヴィーア曲集第一巻 24番(ロ短調)プレリュードを、ヴァロッティ(音律の五度圏図などは前の記事)で演奏してみました。

記事のBGMにどうぞ。↓↓↓(繰り返し省略)

鍵盤楽器の音律について、最初に興味を持ったきっかけはバッハの「平均律クラヴィーア曲集」(のレコードやCDの解説)という人は多いと思います。

もちろん私もその一人です。(^ ^;)

以下、この曲集が想定している音律は、現代ピアノが採用している12等分の平均律ではなく、それなりに不等分なものだった ─── という前提で話を進めます。

疑問点を思いつくままにあげてみると・・・

1、その音律はこの曲集だけに使われていたのか、それとも他のバッハの曲にも「常用」されていたのか?

⇒「バッハは調律の際、全ての長三度を高く(広く)するように要求した」(マールプルク)「バッハは他の誰にもできぬような調律を行い、それで24の調を巧みに弾きこなした」(キルンベルガー)という弟子達の証言は、この曲集限定なのか、それともバッハが常にそのように行っていたということなのか?

⇒ ところでこれらの「証言」、真に受けていいものか?

2、第一巻と第二巻は同じ音律が想定されているのか、それとも違うのか?

⇒ 第二巻はキルンベルガー第二法の可能性はないか?

3、本当に一つの音律で全曲通すのか?

⇒ 適宜調律替えしながら24の調を奏破するのも「ウェル・テンパー」と言えなくもない?

⇒ チェンバロは音が狂いやすいから、途中で拾い調律の際に数音変更するのもアリなんでは?

4、本当に「特定の音律」が想定されていたのか?

⇒ 奏者自信が納得できるなら、何でもいいよ・・・だった可能性はないか?

⇒ この曲集は弟子達に独自の音律を考えさせるための「課題」だったのではないか?

⇒ バッハ自身も、適宜色々なウェル・テンパー的音律を試し、この曲集を「テスト用」として使っていたのではないか?

5、一時期流行った?「ヴェルクマイスター」説は本当か?

6、最近流行りの「第一巻表紙の唐草模様が音律を暗示している」説は本当か?

⇒ もし本当なら、ここから導かれている複数(というより多数?)の音律のうち、正解はどれか?

7、純正長三度は残っていただろうか?

8、純正より広い五度は残っていただろうか?

9、ピタゴラス長三度は残っていただろうか?

こうして並べてみると、3と4って意外と盲点ですよね。(笑)

色々な「バッハ音律」でかまびすしいですが、それらはどれも「ある特定の音律で曲集全部を通す」ことを前提に、案出(または解読?)されていて、時にどれが正しいか的な議論を巻き起こしてるわけですから。

事実こちらのページ(英語)では、元祖唐草模様派のレーマン氏が他のバッハ音律について解説していますが、中にはかなりぶった切りされている音律もあります。

(彼の自信は相当なものです ── 「バッハ音律」を公表せんとする人は、このレーマン攻撃にさらされるのを覚悟の上で!)

バッハがウェル・テンパーな音律について何も書き残していない(少なくとも「文」には)ことから、4の可能性は結構ある気がします。

マールプルクやキルンベルガーの言葉も具体性に乏しく、これらから多くの音律が想定できるからです。

その上で、私だったらどうするかなあ・・・と考えると、7・8・9はどれも「残っていない」音律にしますね。

冒頭のロ短調プレリュード、C#-E#やF#-A#(ヴァロッティではどちらもピタゴラス長三度)が鋭すぎ、もう少し和らげたいところなので。

記事のBGMにどうぞ。↓↓↓(繰り返し省略)

鍵盤楽器の音律について、最初に興味を持ったきっかけはバッハの「平均律クラヴィーア曲集」(のレコードやCDの解説)という人は多いと思います。

もちろん私もその一人です。(^ ^;)

以下、この曲集が想定している音律は、現代ピアノが採用している12等分の平均律ではなく、それなりに不等分なものだった ─── という前提で話を進めます。

疑問点を思いつくままにあげてみると・・・

1、その音律はこの曲集だけに使われていたのか、それとも他のバッハの曲にも「常用」されていたのか?

⇒「バッハは調律の際、全ての長三度を高く(広く)するように要求した」(マールプルク)「バッハは他の誰にもできぬような調律を行い、それで24の調を巧みに弾きこなした」(キルンベルガー)という弟子達の証言は、この曲集限定なのか、それともバッハが常にそのように行っていたということなのか?

⇒ ところでこれらの「証言」、真に受けていいものか?

2、第一巻と第二巻は同じ音律が想定されているのか、それとも違うのか?

⇒ 第二巻はキルンベルガー第二法の可能性はないか?

3、本当に一つの音律で全曲通すのか?

⇒ 適宜調律替えしながら24の調を奏破するのも「ウェル・テンパー」と言えなくもない?

⇒ チェンバロは音が狂いやすいから、途中で拾い調律の際に数音変更するのもアリなんでは?

4、本当に「特定の音律」が想定されていたのか?

⇒ 奏者自信が納得できるなら、何でもいいよ・・・だった可能性はないか?

⇒ この曲集は弟子達に独自の音律を考えさせるための「課題」だったのではないか?

⇒ バッハ自身も、適宜色々なウェル・テンパー的音律を試し、この曲集を「テスト用」として使っていたのではないか?

5、一時期流行った?「ヴェルクマイスター」説は本当か?

6、最近流行りの「第一巻表紙の唐草模様が音律を暗示している」説は本当か?

⇒ もし本当なら、ここから導かれている複数(というより多数?)の音律のうち、正解はどれか?

7、純正長三度は残っていただろうか?

8、純正より広い五度は残っていただろうか?

9、ピタゴラス長三度は残っていただろうか?

こうして並べてみると、3と4って意外と盲点ですよね。(笑)

色々な「バッハ音律」でかまびすしいですが、それらはどれも「ある特定の音律で曲集全部を通す」ことを前提に、案出(または解読?)されていて、時にどれが正しいか的な議論を巻き起こしてるわけですから。

事実こちらのページ(英語)では、元祖唐草模様派のレーマン氏が他のバッハ音律について解説していますが、中にはかなりぶった切りされている音律もあります。

(彼の自信は相当なものです ── 「バッハ音律」を公表せんとする人は、このレーマン攻撃にさらされるのを覚悟の上で!)

バッハがウェル・テンパーな音律について何も書き残していない(少なくとも「文」には)ことから、4の可能性は結構ある気がします。

マールプルクやキルンベルガーの言葉も具体性に乏しく、これらから多くの音律が想定できるからです。

その上で、私だったらどうするかなあ・・・と考えると、7・8・9はどれも「残っていない」音律にしますね。

冒頭のロ短調プレリュード、C#-E#やF#-A#(ヴァロッティではどちらもピタゴラス長三度)が鋭すぎ、もう少し和らげたいところなので。

最新記事♪

カテゴリー♪

スポンサードリンク

ブログ内検索

最新コメント♪

スポンサードリンク

中の人より

管理人名:REIKO

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません