ピタゴラス律でガーン♪と派手な曲

私の電子ピアノではピタゴラス律の時、基音Cの初期状態ではG#-E♭にあるウルフが、基音をF#に変更するとD-Aに移動します。

こんな白鍵領域のド真ん中にウルフがあったら弾ける曲なんてない? いえいえ、わざわざ探さなくても適合曲が結構見つかるんですよ。

派手な演奏効果で聴衆ウケを狙う作品を集めた、ロバート・D・ヴァンドールの「Celebrated Virtuosic Solos Book5」に、そんな曲が2つもありました。

★「旋風」(ホ短調、転調なし)

★トッカータ ヘ短調 (転調:変ロ短調)

「旋風」は4度・5度の使用が多いので、その点はピタゴラス律向きです。

しかしホ短調なので白鍵を多く使い、静かな中間部分では長・短3度もだいぶ出てきます。

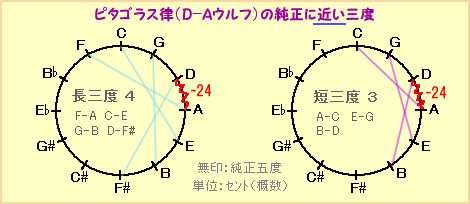

にもかかわらず破綻したり音痴にならないのは、ピタゴラス律に偶然できる純正に近い長・短3度のおかげなんですね。

★これについて詳しい説明はこちら

この曲ではウルフをまたいだ白鍵の間を何度も音が行ったり来たりしているも、何故かDとAだけはカチ合わずに済んでるのでした。

実はペダルが効いた状態でAの少し後にDが鳴る(つまり4度音程での近接使用)ことが2回あり、ヴェルクマイスターからピタゴラス律に切り替えた当初は「あ…ここが…」と少し気になったんです。

しかし、テンポが速いことや同時に他の音もガチャガチャ(笑)鳴っているので、そのうち自分でも分からなくなってしまいました。

(もしどの箇所か気づいたら、相当耳の良い方です)

音の芯が明確で透明度の高いサウンドは、弾いていてすこぶる爽快です。

特にコーダは、左手で強打するE-Bの空5度と右手の分散和音「E-F#-B」、すべての音が整数比になっており(E-F# は純正律の大全音になり振動数比8:9)、ペダルで響いてとてもキレイです。

終わっても音が消えるまでずっとそのままにしていたい気持ちですが、楽譜では2拍で切ることになっているので、やむなく途中でペダルから足を上げています。

(平均律ピアノだと相当うなりが出て響きが汚いので、すぐ切る指示なのでしょう)

一方、黒鍵を多く使う「トッカータ ヘ短調」は、関係ない所にウルフを飛ばしたピタゴラス律の使い方といえます。

聴こえている長・短3度の大部分は純正から大きく外れていても、主要部分ではそれらの同時打鍵がないことと、短調曲は長調曲よりも3度の狂いが気にならないので、5度が合っているクッキリ感によるメリットの方が大きいですね。

和音を強打する中間部分は3度音程の悪さが目立ちますが、「美しさ」をウリにする曲じゃない(笑)ので、もう迫力と勢いで押し切ってしまいました。

とにかくガーーーン♪ゴーーーン♪と豪快にピアノが鳴り、それだけでもう十分な魅力です。

どちらの曲もピタゴラス律にすると、長時間ヘッドホンでガンガンと練習しても耳が全く疲れないのも嬉しいところ。

同じ電子ピアノなのに、他の音律の時とは別楽器になったような印象です。

電子ピアノでさえこうなんだから、もしスタインウェイのフルコンなんかをピタゴラス律に調律したらどうなるんですかね?

想像するとちょっと怖いくらいです。

なおD-Aが狭いウルフ…は、キルンベルガー第1法と同じなので、上記の2曲はどちらも第1法でも演奏可能です。

特に「旋風」は白鍵領域の純正長・短3度が利用でき、ピタゴラス律の時よりもさらに良くなることでしょう。

こんな白鍵領域のド真ん中にウルフがあったら弾ける曲なんてない? いえいえ、わざわざ探さなくても適合曲が結構見つかるんですよ。

派手な演奏効果で聴衆ウケを狙う作品を集めた、ロバート・D・ヴァンドールの「Celebrated Virtuosic Solos Book5」に、そんな曲が2つもありました。

★「旋風」(ホ短調、転調なし)

★トッカータ ヘ短調 (転調:変ロ短調)

「旋風」は4度・5度の使用が多いので、その点はピタゴラス律向きです。

しかしホ短調なので白鍵を多く使い、静かな中間部分では長・短3度もだいぶ出てきます。

にもかかわらず破綻したり音痴にならないのは、ピタゴラス律に偶然できる純正に近い長・短3度のおかげなんですね。

★これについて詳しい説明はこちら

この曲ではウルフをまたいだ白鍵の間を何度も音が行ったり来たりしているも、何故かDとAだけはカチ合わずに済んでるのでした。

実はペダルが効いた状態でAの少し後にDが鳴る(つまり4度音程での近接使用)ことが2回あり、ヴェルクマイスターからピタゴラス律に切り替えた当初は「あ…ここが…」と少し気になったんです。

しかし、テンポが速いことや同時に他の音もガチャガチャ(笑)鳴っているので、そのうち自分でも分からなくなってしまいました。

(もしどの箇所か気づいたら、相当耳の良い方です)

音の芯が明確で透明度の高いサウンドは、弾いていてすこぶる爽快です。

特にコーダは、左手で強打するE-Bの空5度と右手の分散和音「E-F#-B」、すべての音が整数比になっており(E-F# は純正律の大全音になり振動数比8:9)、ペダルで響いてとてもキレイです。

終わっても音が消えるまでずっとそのままにしていたい気持ちですが、楽譜では2拍で切ることになっているので、やむなく途中でペダルから足を上げています。

(平均律ピアノだと相当うなりが出て響きが汚いので、すぐ切る指示なのでしょう)

一方、黒鍵を多く使う「トッカータ ヘ短調」は、関係ない所にウルフを飛ばしたピタゴラス律の使い方といえます。

聴こえている長・短3度の大部分は純正から大きく外れていても、主要部分ではそれらの同時打鍵がないことと、短調曲は長調曲よりも3度の狂いが気にならないので、5度が合っているクッキリ感によるメリットの方が大きいですね。

和音を強打する中間部分は3度音程の悪さが目立ちますが、「美しさ」をウリにする曲じゃない(笑)ので、もう迫力と勢いで押し切ってしまいました。

とにかくガーーーン♪ゴーーーン♪と豪快にピアノが鳴り、それだけでもう十分な魅力です。

どちらの曲もピタゴラス律にすると、長時間ヘッドホンでガンガンと練習しても耳が全く疲れないのも嬉しいところ。

同じ電子ピアノなのに、他の音律の時とは別楽器になったような印象です。

電子ピアノでさえこうなんだから、もしスタインウェイのフルコンなんかをピタゴラス律に調律したらどうなるんですかね?

想像するとちょっと怖いくらいです。

なおD-Aが狭いウルフ…は、キルンベルガー第1法と同じなので、上記の2曲はどちらも第1法でも演奏可能です。

特に「旋風」は白鍵領域の純正長・短3度が利用でき、ピタゴラス律の時よりもさらに良くなることでしょう。

PR

基音変更機能の使いどころ♪

多くの電子ピアノの古典調律には「基音変更機能」が付いています。

今回はその使いどころを御紹介!

サンプル曲は、ジェニファー・リンの初級者向け印象派様式の曲集「Les Petites Images」から「Tonnerre sur les plaines(Tunder on the Plains)」です。

羊飼いの笛がのどかに響く草原に突然の雷鳴が…というストーリーに合わせた画像付き動画でどうぞ。

この曲、当初ヴェルクマイスターで弾いてましたが、少々困ったことが起きました。

27秒~からの、ペダル踏みっぱなしで空五度を4連打(それもフォルテやフォルテシモで)する雷鳴のモチーフです。

空五度は D-A と B♭-F の2種あり、前者がヴェルクマイスターの純正より約6セント狭い五度に引っかかるんですね…他の音が混じってるとか、弱音ならそれほど気になりませんが、この曲では不具合まで行かずともドヨ~~~ンと鈍い響きがして、弾いてて全然嬉しくないんですよ。

せっかくカッコ良い所なのに…。

試しにキルンベルガー(第三法)に切り替えてみると、D-A はごく僅かですがマシにはなります。

ヴェルクマイスターよりは、狭すぎない五度なので当然ですね。

平均律にすれば、純正より約2セント狭いだけなので、まあまあです。

(2006年出版の曲集なので、平均律作曲でしょうからこれも当然)

しかし可でもなく不可でもない平均律じゃ、わざわざ演奏アップする意味がない?ので、基音変更機能を使い D-A と B♭-F どちらも純正五度になるよう、ヴェルクマイスターを時計と反対回りに五度圏で1ステップ動かしてみました。

◆これをヴェルクマイスターのヘ長調(F)型などと言う人がいますが、本来の不等分律は調律替えなしに固定して使うものなので、あくまで名無し音律です。

(何か名称がある音律の可能性もゼロではありませんが)

弾いてみると…これメチャ良いじゃないですか!

ガーーーン、ゴーーーン!と透明感のある真っ直ぐな響き(平均律5度では微妙に濁りや揺れが出る)は、鋭角的にもかかわらず、どんなに強打しようと何回弾こうと耳が疲れません。

というか、キモチ良いのでつい何回も弾いてしまうんですよ(笑)。

単に和音を構成している2音の協和が美しいだけでなく、共鳴・共振で聴こえてくる諸々の音(電子ピアノも相当頑張って?再現している)も、彫りの深い響きが素晴らしい!

こんな風に鳴ってくれれば、演奏者としても弾き甲斐があるというものです。

五度圏図を描いて考えれば、基音変更した時の狭い五度などの位置が簡単に分かります。こんな音律変更ワザが簡単に試せるのは、電子ピアノならではの長所です。

イメージ通りの音楽を作る一助として、どんどん利用してみてはいかがでしょうか♪

今回はその使いどころを御紹介!

サンプル曲は、ジェニファー・リンの初級者向け印象派様式の曲集「Les Petites Images」から「Tonnerre sur les plaines(Tunder on the Plains)」です。

羊飼いの笛がのどかに響く草原に突然の雷鳴が…というストーリーに合わせた画像付き動画でどうぞ。

この曲、当初ヴェルクマイスターで弾いてましたが、少々困ったことが起きました。

27秒~からの、ペダル踏みっぱなしで空五度を4連打(それもフォルテやフォルテシモで)する雷鳴のモチーフです。

空五度は D-A と B♭-F の2種あり、前者がヴェルクマイスターの純正より約6セント狭い五度に引っかかるんですね…他の音が混じってるとか、弱音ならそれほど気になりませんが、この曲では不具合まで行かずともドヨ~~~ンと鈍い響きがして、弾いてて全然嬉しくないんですよ。

せっかくカッコ良い所なのに…。

試しにキルンベルガー(第三法)に切り替えてみると、D-A はごく僅かですがマシにはなります。

ヴェルクマイスターよりは、狭すぎない五度なので当然ですね。

平均律にすれば、純正より約2セント狭いだけなので、まあまあです。

(2006年出版の曲集なので、平均律作曲でしょうからこれも当然)

しかし可でもなく不可でもない平均律じゃ、わざわざ演奏アップする意味がない?ので、基音変更機能を使い D-A と B♭-F どちらも純正五度になるよう、ヴェルクマイスターを時計と反対回りに五度圏で1ステップ動かしてみました。

◆これをヴェルクマイスターのヘ長調(F)型などと言う人がいますが、本来の不等分律は調律替えなしに固定して使うものなので、あくまで名無し音律です。

(何か名称がある音律の可能性もゼロではありませんが)

弾いてみると…これメチャ良いじゃないですか!

ガーーーン、ゴーーーン!と透明感のある真っ直ぐな響き(平均律5度では微妙に濁りや揺れが出る)は、鋭角的にもかかわらず、どんなに強打しようと何回弾こうと耳が疲れません。

というか、キモチ良いのでつい何回も弾いてしまうんですよ(笑)。

単に和音を構成している2音の協和が美しいだけでなく、共鳴・共振で聴こえてくる諸々の音(電子ピアノも相当頑張って?再現している)も、彫りの深い響きが素晴らしい!

こんな風に鳴ってくれれば、演奏者としても弾き甲斐があるというものです。

五度圏図を描いて考えれば、基音変更した時の狭い五度などの位置が簡単に分かります。こんな音律変更ワザが簡単に試せるのは、電子ピアノならではの長所です。

イメージ通りの音楽を作る一助として、どんどん利用してみてはいかがでしょうか♪

キルンベルガーとヴェルクマイスター、どっちが良い?

アメリカの作曲家&編曲家、ランドール・ハートセルのピアノ曲集「Portraits of the Sky」から「Toward the Rising Sun」を弾いてみました。

この曲はハ長調で臨時記号が一切ありません ─── つまり白鍵だけです。

電子ピアノを買った当初は、電源を入れるとキルンベルガー(第3法)になるよう設定して弾いていましたが、その後それをヴェルクマイスターに変更し、色々な曲を弾いて使い心地を比べていました。

ここでいきなり結論…常用の不等分律としては、キルンベルガーよりもヴェルクマイスターの方が快適です!

何だかんだ言って有名な音律だけあると思いました。

どちらの音律も、純正よりかなり狭い五度が4つ(キルンベルガーの純正より約2セント狭い五度はここでは無視)あり、低音域ではボヨ~~~ンと鈍く、中音域では音がバラけるし、強打すれば唸りが酷いなど、演奏しながら聴いていてかなり不快です。

ここで2つの音律はどこが大きく違うのか見てみると ─── キルンベルガーは狭い五度が五度圏で4つ連続で並んでいるのに、ヴェルクマイスターは1つだけ離れていますね…

全部で6つある白鍵同士の五度のうち、狭い五度はヴェルクマイスターが3つ(つまり半分で済んでいる)なのに、キルンベルガーは4つもあり、調号が少なく白鍵が多い曲では狭い五度の不快さを味わう頻度が多くなります。

キルンベルガーは純正長三度があるとはいえ、 C-E のたった1つだけでは(ミーントーンと違って)狭い五度のカバー効果に乏しいんですよ。

白鍵が多い曲なんてほとんど弾かない、変ニ長調や嬰ト短調みたいのばっかりだなんて人ならともかく、一般的には常用の不等分律ならヴェルクマイスターの方が快適に使えるだろう、というのが私の率直な感想です。

(もちろん個別に考えるなら、キルンベルガーの方が向いている曲もありますが)

さて「Toward the Rising Sun」は中間部分を除き、和音の跳躍によるモチーフで書かれています。

使用和音はフレーズの末尾以外はコードネームで言うマイナーセブンスとメジャーセブンスで、例えば「Cmaj7」なら構成音の「C・E・G・B」を左手「C・G」右手「E・B」と2つの五度に分けて弾き、オクターブ跳躍を繰り返します。

(平行五度だらけなんですが良いのでしょうか???)

他にも曲中の「Dm7」「Em7」「Fmaj7」をそれぞれこの要領で2つの五度に分けると、キルンベルガーでは必ず純正五度と狭い五度が組むことになります。

ですがさらにヴェルクマイスターでは「Fmaj7」の時、左手「F・C」右手「A・E」で両手とも純正五度になるんですね。

録音を聴くと、1小節丸々「Fmaj7」の部分は、だんぜん透明感のあるクッキリした響きです!

ただ演奏に際しては、純正五度と狭い五度では鳴り方が違うので、和音をイメージ通りに響かせるためのタッチ・コントロールが難しかったです。

(まだうまく行ってない箇所があちこち)

この曲は平均律だと全体にドンヨリ(笑)して角が取れ、和音の響きも均質化されますが、ヴェルクマイスターに慣れた耳には何とも凡庸に感じるだけでしたねえ…。

この曲はハ長調で臨時記号が一切ありません ─── つまり白鍵だけです。

電子ピアノを買った当初は、電源を入れるとキルンベルガー(第3法)になるよう設定して弾いていましたが、その後それをヴェルクマイスターに変更し、色々な曲を弾いて使い心地を比べていました。

ここでいきなり結論…常用の不等分律としては、キルンベルガーよりもヴェルクマイスターの方が快適です!

何だかんだ言って有名な音律だけあると思いました。

どちらの音律も、純正よりかなり狭い五度が4つ(キルンベルガーの純正より約2セント狭い五度はここでは無視)あり、低音域ではボヨ~~~ンと鈍く、中音域では音がバラけるし、強打すれば唸りが酷いなど、演奏しながら聴いていてかなり不快です。

ここで2つの音律はどこが大きく違うのか見てみると ─── キルンベルガーは狭い五度が五度圏で4つ連続で並んでいるのに、ヴェルクマイスターは1つだけ離れていますね…

全部で6つある白鍵同士の五度のうち、狭い五度はヴェルクマイスターが3つ(つまり半分で済んでいる)なのに、キルンベルガーは4つもあり、調号が少なく白鍵が多い曲では狭い五度の不快さを味わう頻度が多くなります。

キルンベルガーは純正長三度があるとはいえ、 C-E のたった1つだけでは(ミーントーンと違って)狭い五度のカバー効果に乏しいんですよ。

白鍵が多い曲なんてほとんど弾かない、変ニ長調や嬰ト短調みたいのばっかりだなんて人ならともかく、一般的には常用の不等分律ならヴェルクマイスターの方が快適に使えるだろう、というのが私の率直な感想です。

(もちろん個別に考えるなら、キルンベルガーの方が向いている曲もありますが)

さて「Toward the Rising Sun」は中間部分を除き、和音の跳躍によるモチーフで書かれています。

使用和音はフレーズの末尾以外はコードネームで言うマイナーセブンスとメジャーセブンスで、例えば「Cmaj7」なら構成音の「C・E・G・B」を左手「C・G」右手「E・B」と2つの五度に分けて弾き、オクターブ跳躍を繰り返します。

(平行五度だらけなんですが良いのでしょうか???)

他にも曲中の「Dm7」「Em7」「Fmaj7」をそれぞれこの要領で2つの五度に分けると、キルンベルガーでは必ず純正五度と狭い五度が組むことになります。

ですがさらにヴェルクマイスターでは「Fmaj7」の時、左手「F・C」右手「A・E」で両手とも純正五度になるんですね。

録音を聴くと、1小節丸々「Fmaj7」の部分は、だんぜん透明感のあるクッキリした響きです!

ただ演奏に際しては、純正五度と狭い五度では鳴り方が違うので、和音をイメージ通りに響かせるためのタッチ・コントロールが難しかったです。

(まだうまく行ってない箇所があちこち)

この曲は平均律だと全体にドンヨリ(笑)して角が取れ、和音の響きも均質化されますが、ヴェルクマイスターに慣れた耳には何とも凡庸に感じるだけでしたねえ…。

最新記事♪

カテゴリー♪

スポンサードリンク

ブログ内検索

最新コメント♪

スポンサードリンク

中の人より

管理人名:REIKO

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません

★リンクはご自由に★

どのページでも構いません